1959 wurden Unterlagen und Dokumente aus dem Staatsarchiv von Venedig gefunden, die auf eine erste Sprengung im Bergbau hindeuten. In einem Bericht des Generalvikars für den Bergbau der Republik Venedig heißt es u.a., dass 1573 ein gewisser Giovanni Battista Martinengo einen Antrag auf Pacht von Gruben stellte.

Weil er anbot, anstelle von 10% nunmehr 12% des Ertrages abzuführen, erhielt er den Zuschlag. In dem Bericht heißt es nun, dass „dieser Mann, nicht so arbeitete, wie man es normalerweise gewohnt war, nämlich zunächst das Gewölbe zu stützen und dann nach und nach vor zutreiben, um das Material herauszuholen. Er tat dies auf ganz ungewöhnliche Weise dadurch, dass er mit Hilfe von Schwarzpulver ein kleines Loch in den Berg machte, um ihn mit Gewalt aufzubrechen und auf diese Weise zu erfahren, was in ihm verborgen war.“

Der Bericht schließt damit, dass Martinengo nach einigen Jahren vergeblicher Anstrengungen sah, dass er auf einen Erfolg nicht hoffen konnte und er dann verschwunden sei. Von dem wahrscheinlich ersten Sprengschuss Martinengos bis zum gesicherten ersten Schuss vergingen über 50 Jahre.

Das Jahr 1627 bedeutet einen Meilenstein in der Entwicklung der Bohr und Sprengarbeit. Am 16. Februar 1627 wurde in der Bergstadt Schemnitz, damals zu Ungarn, heute zur Slowakei gehörend, von einem Tiroler Kaspar Weindl, eine Sprengung durchgeführt. Es handelt sich bei diesem Datum um eine Eintragung im Berggerichtsbuch in Schemnitz.

Es heisst darin, dass Kaspar Weindl eine Sprengung von Gestein mit Hilfe von Schiesspulver vorgenommen habe, dass der Schuss gut gekommen sei und keinen Schaden angerichtet habe. Es sei zwar recht viel Rauch entstanden, dieser habe sich jedoch in einer Viertelstunde verzogen; im Übrigen sei er für die Hauer nicht schädlich, ja dass er sogar eine Menge schlechte Luft mit sich genommen habe. Weiterhin wird in dem Bericht darauf hingewiesen, dass es kaum möglich sei, häufig zu sprengen, denn dies würde die Bergleute in anderen Betriebspunkten bei der Arbeit behindern. Gleichzeitig wurde empfohlen, Schiesspulver im Daniel-Querschlag zu verwenden, wo gutes Erz, aber hartes Gestein sei. Ausserdem gäbe es keine Bergleute, die man dort zur Arbeit einsetzen könne.

Es wird weiterhin vermerkt, dass man Kaspar den „Sprenger“ wie man Kaspar Weindl in der Folgezeit häufig nennt gefragt habe, ob er nicht den Abbau im Daniel-Querschlag in Pacht nehmen wolle. Weindl antwortete, dass er dazu unter der Bedingung bereit sei, wenn man ihm 40-50 gute Bergleute zur Verfügung stelle. Man gab ihm zur Antwort, dass überall ein Mangel an Hauern herrsche, worauf Kaspar Weindl anbot, eine genügend grosse Zahl guter Bergleute aus Tirol herbeizuführen. Er forderte nur die nötigen finanziellen Mittel und einen Pass, um abreisen zu können. Der erste offizielle Sprengschuss fand vor einer Reihe von Zeugen statt, die das Protokoll mitunterschrieben haben.

Es ist anzunehmen, dass bereits vor dieser vor grossem Publikum erfolgten Sprengung von Kaspar Weindl Probesprengungen abgetan wurden, denn es sind Dokumente gefunden worden, nach denen Kaspar Weindl nur wenige Tage nach der erwähnten Sprengung das Berggericht bemühte, um die Zuerkennung von abgearbeiteten Schichten für vier Bergleute zu erhalten, die für ihn Arbeiten für eine Sprengung ausgeführt hatten. Es dürfte sich schon aus Termingründen um Sprengungen handeln, die vor der offiziellen Sprengung lagen.

Wer war dieser Kaspar Weindl? Wieso kam gerade ein Tiroler Bergmann nach Oberungarn, um die Sprengarbeit durchzuführen? Auch darüber wissen wir heute einiges. Kaspar Weindl stammte aus dem Tiroler Rottenburg, wo sein Vater königlicher Verwaltungsangestellter war. In den 20iger Jahren des 17. Jahrhunderts nahm er mit General Raimund Montecuccoli, der an der Spitze des habsburgischen Heeres stand, an einem Feldzug nach Italien teil. Es ist nicht bekannt, welchen Rang er einnahm. Nach Ende des Feldzuges ging Kaspar Weindl nach Schemnitz, wo der Bruder seines Feldherrn, Jeremias Montecuccoli, bedeutender Gewerke im dortigen Bergbau war. Es spricht einiges dafür, dass Weindl Erfahrungen mit der Verwendung von Schiesspulver hatte und selbst den Vorschlag machte, das Gestein in den Gruben mit Sprengarbeit zu lösen.

Welche große Bedeutung diesem Vorschlag offensichtlich beigemessen wurde, erhellt daraus, dass Weindl aus der kaiserlichen Armee durch den Kaiser selbst freigestellt wurde. Er kam wahrscheinlich 1624 nach Schemnitz.

1627 erfolgte der erwähnte Sprengschuss, wobei Weindl in der Folgezeit als „Sprenger“ weitere Gesteinssprengungen in den Gruben ausführte. Bereits 1628 war Weindl Inspektor der größten Schemnitzer Gewerkschaft, der Brenner Gewerkschaft.

Es gibt ein Dokument, nach dem sich Kaspar Weindl 1632 unmittelbar an den Kaiser mit einer Bitte um „Rekompensation“, d.h. eine Belohnung für seine Verdienste wendet. Dabei schreibt er selbstbewusst, dass es durch die neue Sprengkunst möglich geworden sei, die Silberproduktion fast zu verdoppeln. Da dies auch dem Aerar, d.h. dem Fiskus zugutekam, sei eine Belohnung des Erfinders nur gerecht. Kaspar Weindl starb 1646. Er hatte einen Impuls gegeben, der nun nicht mehr aufzuhalten war. Wenn man sich vor Augen hält, dass erst in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, dazu noch mitten im 30-jährigen Krieg, bergmännisch und das heißt damals industriell gesprengt wurde, so stellt sich die Frage, warum ist die Erfindung des Schwarzpulvers im Bergbau so spät genutzt worden.

Schwarzpulver war seit Ende des 13. Jahrhunderts bekannt. Wie stets, wenn eine aussichtsreiche neue Waffe oder ein neues Zerstörungsverfahren erfunden oder entwickelt wurde, bemächtigten sich die Militärs desselben. Schwarzpulver wurde in Büchsen und Geschützen verwendet; seine Sprengkraft wurde in Minen zum Zerstören von Mauern benutzt. Über den Grund für die späte Anwendung des Pulvers im Bergbau lassen sich nur Vermutungen anstellen. War es die Abgeschlossenheit des Bergbaus, der in den entlegensten Gebieten betrieben wurde und der die Fortschritte der Technik nicht dorthin gelangen ließ? War es der berühmtberüchtigte Hang des Bergbaus am Althergebrachten? Waren es Befürchtungen über einschneidende Änderungen des Betriebsablaufs? Waren es die noch unzulänglichen Techniken beim Bohren und Sprengen, verbunden mit einer hohen Unfallgefahr? Eine plausible Erklärung könnte sein, dass Schwarzpulver stets ungewöhnlich teuer war.

Aus verschiedenen Berechnungen lässt sich ableiten, dass z.B. 1652 für den Preis von 1 kg Schwarzpulver ein Gegenwert von 37 Arbeitsstunden angesetzt werden musste. Dies würde gemessen am heutigen Wert der Arbeitsstunden einem kg-Preis von rd. 500 DM entsprechen. Der hohe Preis ließ sicherlich auch damals die Bergleute zunächst eine Kosten-Nutzen-Analyse machen, zumal, wie wir wissen, der Erfolg der Sprengarbeit zunächst noch sehr unsicher war.

Schwarzpulver war insbesondere wegen des hohen Salpeteranteils (75%) so teuer, da Salpeter sehr aufwendig beschafft werden musste, z.B. durch Abkratzen als „Mauersalpeter“ oder es wurde in sog. Salpeterplantagen gewonnen. Hinzu kam, dass auch hier die Verwendung im militärischen Bereich bei den vielen kriegerischen Unternehmungen absoluten Vorrang hatte. Die neue Erfindung verbreitete sich rasch. Bereits im gleichen Jahr, 1627, wurde in der Kupfergrube Graslitz im böhmischen Erzgebirge die neue Erfindung angewandt (Abb.l).

In alten Berichten heißt es, dass die Einführung jedoch keinen tiefgreifenden Einfluss auf den dortigen Bergwerksbetrieb gehabt hat. Im gleichen Jahre wurde nämlich ein kaiserliches Edikt gegen die Protestanten erlassen. Dadurch verkauften oder verpachteten mehrere protestantische Unternehmer ihre Gruben in Graslitz und gingen mit ihnen viele protestantische Bergleute in andere Bergbaureviere.

Verbreitung der Sprengarbeit im 17. Jahrhundert

Es ist anzunehmen, dass das Sprengen durch diese ausgewanderten Bergleute nach dem Harz gebracht wurde, denn in Balthasar Rösslers „Hellpolierter Bergspiegel“ heisst es: „Dieses Schiessen ist vormals anno 1627 aus Ungarn in Deutschland herein kommen auf Gröslach (was damals zu Deutschland zählte), sodann nach dem Harzgebirge gebracht worden, wonach es sich allenthalben ausgebreitet hat.“

Das Sprengen ist nach zwei älteren Autoren (Honemann und Calvör) im Jahre 1632 also vor 350 Jahren von einem Unbekannten im Harz eingeführt worden. Calvör schreibt dazu folgendes: „Das Bohren und Schiessen ist zuerst Anno 1632 auf den Clausthalschen Bergwerken aufgekommen, anfangs aber gar sparsam gebraucht worden, wie daher abzunehmen, dass man vor dem l634sten Jahr kein Pulver in den wöchentlichen Anschnitten (Bergrechnungen) berechnet findet.“

Wenn man das Jahr 1632 betrachtet, in dem erstmals im Harz gesprengt wurde, so muss man berücksichtigen, dass man damals mitten im Dreissigjährigen Krieg war. In den „Alterthümern des Harzes“ von R.L. Honemann heißt es: „Es ist beträchtlich, dass fast mitten unter den 30jährigen Kriegsunruhen die Bergwerke von derselben Sache, wodurch ihre Niederlage größtenteils entstanden war, zugleich ihre größte Beförderung erlangen mussten. Anstatt dass die Feinde ihren Gegnern mit Pulver tödlichen Schaden zugefügten, gewann man damit in den Gruben, ohne Blut und viele Mühe, gute Erze.

Im Jahre 1632 wurde bald das auf kaiserlicher Seite stehende Goslar von den Schweden, bald der mit den Schweden befreundete Oberharz nebst Osterrode von den kaiserlichen Heerscharen gebrandschatzt. Schon am 24. Januar des genannten Jahres zogen der Herzog Wilhelm von Weimar und der schwedische Feldherr Banner mit 14.000 Mann zu Ross und zu Fuß in das kaiserlich gesinnte Goslar ein und begehrten außer guter Verpflegung noch 60.000 Thlr. Kriegssteuer, welche die von so vielen Schicksalsschlägen bereits heimgesuchte Stadt binnen Tagesfrist herbeischaffen musste. Da es unmöglich war, die hohe Summe zusammenzubringen, sollen die Frauen ihre silbernen Haken, Halsketten, die Männer ihre silbernen Schuhschnallen, Becher und andere Silbersachen hergegeben haben, um den drängenden Feind zu befriedigen. Unmittelbar nach dem Abzuge der weimarischen und schwedischen Truppen rückte der kaiserliche Feldherr Graf Pappenheim von der anderen Seite heran, legte dem ohnehin durch Kriegsabgaben ausgesogenen Fürstenthum Grabenhagen unter Bedrohung mit Feuer und Schwert, eine Brandschatzungssteuer von 2.000 Thlr. als auch Clausthal 2.500 Thlr, zu entrichten.

Diese Gelder konnten nicht bar aufgetrieben werden, es wurden deshalb die gesamten Steuern zum Teil in Blei und Eisen abgetragen. Kaum war Pappenheim nach dem Bremischen hin abgezogen, so nahm der ihn verfolgende Landgraf Wilhelm von Hessen mit 6000 Mann zu Ross und zu Fuss seinen Marsch über den Harz. Das Entsetzen stieg aber aufs Höchste, als im Weinmonat der kaiserliche Graf Merode, um an Osterode und den übrigen Städten zu rächen, was die Schweden in Goslar für Drangsale verübt hatten, vor Osterode erschien und plünderte und sengte, wie er es schon vorher in anderen Gegenden meisterlich gelernt hatte. Von Clausthal allein erpresste er unter Androhung der Plünderung der Stadt 6.000 Thlr., welche Summe durch eine von Haus zu Haus veranstaltete Sammlung und mittelst Zuschusses aus der Gewerken Kasse binnen 6 Stunden aufgebracht wurde.“

Von Clausthal aus breitet sich das Sprengen schnell weiter aus: 1635 Radmer bei Eisenerz in der Steiermark, 1635 auf den Silbergruben in Lappland/Schweden durch Clausthaler Bergleute, 1642 im Goldbergbau von Gastein, 1643 Freiberg/Sachsen, übrigens durch einen Clausthaler Bergmann namens Caspar Morgenstern eingeführt, 1644 in Rövas/Norwegen, ebenfalls eingeführt durch deutsche Bergleute, 1650 Rheinland und Westfalen, 1670 Northderbyshire/England.

In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts führte sich dann das Sprengen in allen anderen europäischen Bergbaurevieren und auch in den USA und mit einer noch bemerkenswerten zeitlichen Verzögerung in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts in Süd- und Mittelamerika ein.

Die Technik der Sprengarbeit war noch so unvollkommen, dass man sich noch eine ziemliche Reihe von Jahren jährlich auf wenige Schüsse beschränkte. Aus verschiedenen alten Unterlagen kann man schließen, dass in der Anfangszeit des Sprengens das Pulver in natürliche oder künstlich erweiterte Spalten gefüllt wurde. Kurz danach muss aber das Bohren erfunden worden sein, denn 1644 ein Jahr nach der dortigen Einführung wird aus Freiberg in Sachsen berichtet, dass für das Abbohren eines 1 m langen Bohrloches von 60 mm Durchmesser 16 Groschen und 4 Pfennige bezahlt wurden.

Die unendliche mühsame Arbeit zur Erstellung eines einzigen Bohrloches wird deutlich, wenn man erfährt, dass der ganze Wochenlohn eines Hauers für 5 achtstündige Schichten nur 22 Groschen betrug. Die Vorbereitungen zu einem Sprengschuss waren also sehr groß. Die Bohrer waren plump und schwerfällig.

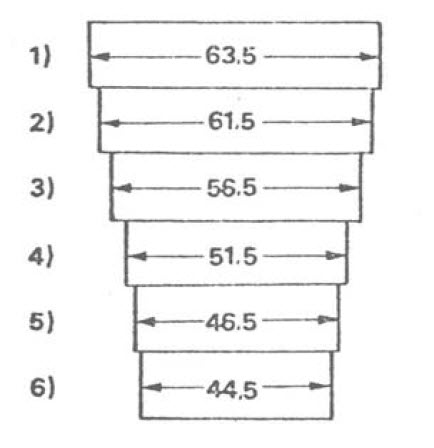

In der Anfangszeit des Sprengens waren noch Bohrlöcher mit großem Durchmesser (60-70 mm) üblich. Entsprechend dem starken Verschleiß des Bohrers (man kannte ja nur das einfache Härten des Stahls) wurden die Bohrer nach Bohrlochlängen und Durchmesser im Kaliber eingestuft.

In der Anfangszeit wurde zwei oder drei männisch gebohrt, wobei ein Hauer den Bohrer hielt und umsetzte und der zweite oder dritte Hauer mit dem Bohrfäustel auf den Bohrer schlug. In sehr hartem Gestein, wo man besonders wegen der Schwierigkeiten mit der Schlägel und Eisen-Arbeit vorwiegend Sprengarbeit anwandte, erforderte z.B. das Herstellen eines ein männisch, d.h. von einem Hauer allein hergestellten Bohrlochs von 45 cm Länge und 40 mm Durchmesser im Gneis rd. 4.900 Schläge.

Auf dem Rammelsberg bei Goslar sollen bei übergroßer Festigkeit für ein ebenso großes und tiefes Bohrloch 150 – 300 Bohrer verschlagen worden sein. Die Bohrer waren in der Anfangszeit Kronenbohrer und Kolbenbohrer, erst später um 1700 kamen Meißel Bohrer auf.

Engere Bohrlöcher von rd. 40 mm wurden erst ab 1698 angewandt. Für weichere Gesteinsschichten wurde etwa um 1745 im Harzer Bergbau der Spiralbohrer erfunden. Für das Säubern der Bohrlöcher wurden Krätzer angewandt, mit denen das Bohrklein von Zeit zu Zeit herausgeholt wurde. In der Anfangszeit wurde bei den weiten Bohrlöchern das Pulver in verhältnismäßig starken Ladungen verwendet. Es war unvermeidlich, dass gelegentlich Erschütterungen im Grubengebäude auftraten und auch durch die Schwaden eine Verschlechterung der Wetter in Kauf genommen werden musste.

Aus allen diesen Gründen wurde zwar Sprengarbeit angewandt, doch von einer planmäßigen Gewinnungstechnik konnte man noch nicht sprechen. Meist wurde Sprengarbeit nur bei vorher unterschrämten Gebirge angewandt. Das Sprengen aus dem Vollen ist erst 1767 in Freiberg nachgewiesen.

Welche Vorbehalte gegen das Sprengen bestanden, zeigt eine Oberbergamtsverfügung von Freiburg aus dem Jahre 1747, also noch rd. 100 Jahre nach der Einführung der Sprengarbeit im Erzgebirge, in der befohlen wurde, die Schlägel und Eisen-Arbeit einzustellen und statt deren die Sprengarbeit einzuführen.

Nicht nur die Bohrarbeit war mühsam und umständlich. Gleiches galt für die Zündtechnik. Das in der Regel nur etwa 50 cm lange Bohrloch wurde anfangs etwa zu zwei Drittel mit Pulver geladen. Bei nassem oder klüftigem Gestein wurde das Pulver in ledernen Patronen verwendet.

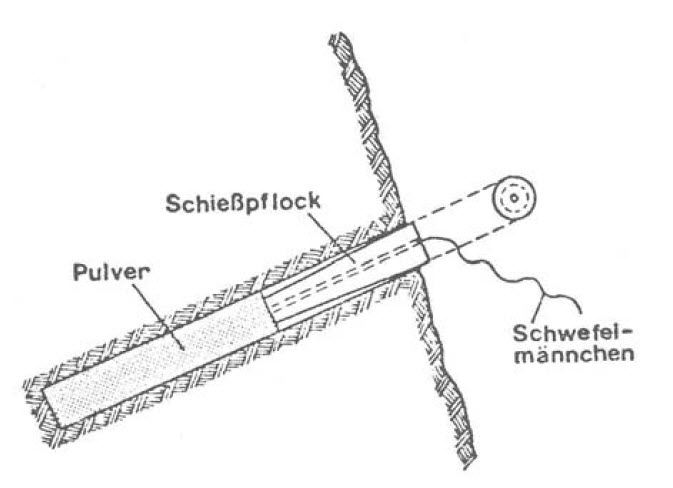

Da Schwarzpulver nur unter festem Einschluss wirkt, wurde das Bohrloch, nachdem es mit einem an dem Oehr des Krätzers angebrachten Lappen trocken gewischt war, mit dem sog. Schiesspflock besetzt, einem kegelförmigen Pflock aus trockenem Buchenholz, der mit Gewalt auf die Pulverladung hineingetrieben wurde. In den Schiesspflock war ein Zündkanal eingearbeitet, in den loses Pulver eingeschüttet wurde.

Schießpflock Angezündet wurde mit einem sog. Schwefelmännchen, einem in flüssigen Schwefel getränkten Wollfaden, der langsam glimmte und das Pulver entzündete. Der Schiesspflock barg stets eine erhöhte Unfallgefahr, da beim Eintreiben oft eine sehr hohe Temperatur entstand und Sprengladungen häufig vorzeitig losgingen. Diese Gefahr wurde durch die Erfindung des Lettenbesatzes, also einem Besatz aus tonigern Material, beseitigt.

Diese bemerkenswerte Erfindung ist in Clausthal im Jahre 1687 auf den Gruben „Englische Treue“ und „Neue Benedikt“ erstmals erprobt worden. Der Erfinder war Karl Zumbe aus Altenberg.

Die Bedeutung dieser Erfindung wurde schnell erkannt. In einem Bericht vom Ende gleichen Jahres, 1687, heisst es: „So haben sich ….. auf anderen Gruben einige Steiger gefunden, welche aus Kuriosität einen Versuch getan und ihre Schüsse anstatt des bisherigen Schiesspflockes mit Ton oder Letten verschmiert. Da sie dann gefunden, dass die Schüsse ebenso wohl und fast noch besser gehoben als wenn man Pflöcke gebraucht und wie nun solche bald kündig worden, haben andere gefolgt und …. die Schiesspflöcke abgeschaffet, gebrauchen aber beim Pulver sonst nicht die geringste Veränderung.“ Und dann heisst es: „Es ist fast nicht zu sagen, wie die Bergleute darüber frohlocken.“

Wie hoch die Bedeutung dieser Erfindung auch von amtlicher Seite eingeschätzt wurde, erhellt daraus, dass Zumbe von der fürstlichen Kammer in Hannover die für damalige Verhältnisse gewaltige Summe von 760 Talern erhalten hat. Etwa zur gleichen Zeit, im Jahre 1689, wurden durch den Buchbinder Hans Luft in Clausthal die ledernen Patronen durch aus Pappe geleimte und gepichte ersetzt.

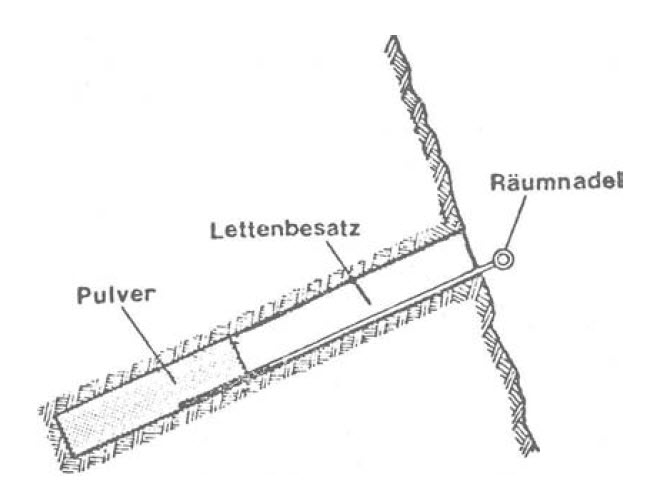

Mit der Einführung des Lettenbesatzes änderte sich auch die Zündtechnik. Um den notwendigen Zündkanal zur Pulverladung offenzuhalten, verwendete man eine Schiessoder Räumnadel, wie sie in einem Exemplar im Museum in Schmelzboden zu sehen ist.

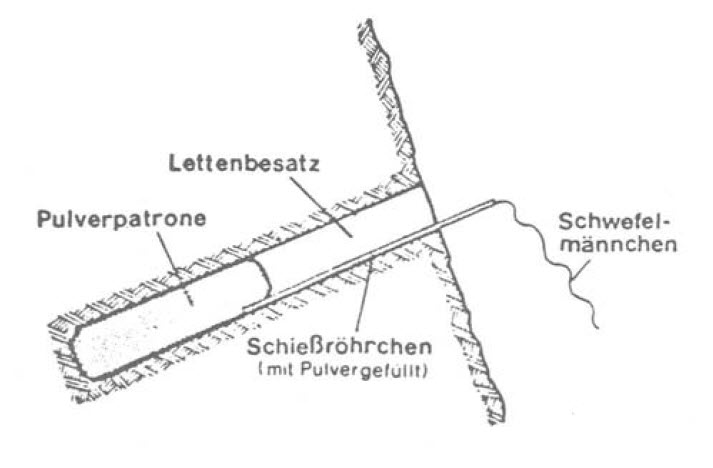

Man stach mit ihr in die Patrone. Auf die Sprengladung wurde mit einem mit einer Hohlkehle versehenen Stampfer, dessen Hohlkehle an der Nadel liegt, der Besatz eingebracht. Anschließend wurde die Räumnadel herausgeschlagen, wobei ein Kanal zum Einführen des Zünders offenblieb. Als Zünder verwendete man Röhrchen aus Schilf, Hollunder und Haselnuss, später Strohhalme, welche mit feinkörnigem Pulver gefüllt wurden.

Ferner wurden Zündruten verwendet, die aus einer Hälfte eines Schilfrohres bestanden in welche ein Brei aus mit Wasser angemachtem Pulver eingestrichen und getrocknet wurde.

Stellenweise wurden sogenannte Raketen aus Papier oder Schilf benutzt. Sie sind ebenfalls innen mit Pulver eingeschmiert und wurden nur in die Mündung des Zündkanals gesteckt. Es gab noch weitere Zündmöglichkeiten, die je nach Grube und Revier bevorzugt wurden. Am Ende des Zünders wurde noch ein Schwefelmännchen angeklebt, das mit der offenen Flamme angezündet wurde.

In einer Beschreibung dieser Methode heißt es: „Nach Entzündung desselben mit dem Grubenlichte entflieht der Arbeiter, um den Folgen der Explosion zu entgehen.“ (Lottner)

Es ist verständlich, dass bei dieser nach heutigen Begriffen unzulänglichen Technik die Sprengarbeit als außerordentlich gefährlich galt. Der Umgang mit dem Pulver, das Einstampfen des Besatzes, die unsicheren Zündmethoden führten zu schweren tödlichen Unfällen, über die immer wieder berichtet wird. Eine besondere, allerdings verständliche Unsitte bestand darin, stehengebliebene Schüsse zur Wiedergewinnung des wertvollen Pulvers auszubohren. Die Ausübung der Sprengarbeit war wegen ihrer Gefährlichkeit am Anfang nur Aufsichtspersonen, später höher bezahlten, besonders vertrauensvollen Bergleuten übertragen. Aufgrund aller dieser Umstände galt das Sprengen als „Kunst“, eine Einstellung zur Sprengarbeit, die sich bis in die Neuzeit gehalten hat.

a)Die Räumnadel b) Der Ladestecken c) Das Pulverhorn d) Der Pulverkännel e) Das mit Pulver gefüllte Moosreht (Schilfrohr) f) Letten zum Schusses verschlagen. (Verdämmen)

a) Die Porer , b) Der Pocher c) Das Räumtazel in ganzen Stein und wo man wegen dem Einbruch der fliessend Wässer nichts zu befürchten hat, wird das Sprengen dem hauen mit den Eisen vorgezogen.

Ein entscheidender sicherheitlicher und technischer Fortschritt beim Sprengen mit Schwarzpulver ergab sich durch die Erfindung der langsam brennenden Zündschnur im Jahre 1831 durch den Engländer William Bickford, der 1836 darauf ein Patent erhielt und die Fabrikation aufnahm. Bei der Bickford-Zündschnur werden maschinell Jutefäden zu einer Umspinnung verarbeitet, wobei in den inneren Hohlraum der Umspinnung feinkörniges Pulver eingefüllt wird. Eine zweite, gegebenenfalls eine dritte Umspinnung ergibt eine ausreichende Festigkeit und auch eine gewisse Wasserdichtigkeit der Zündschnur. Der Zündvorgang läuft bei der Zündschnur kontrolliert ab. Die ersten Bickford-Schnüre brannten mit etwa 90 s/m. Die Bedeutung dieser Erfindung war ebenso revolutionierend wie fast 150 Jahre zuvor die Erfindung des Lettenbesatzes.

Vor allem die Unfälle durch unsachgemäße Zündung gingen schlagartig zurück, so dass die Bickfordschen Zündschnüre sogar jahrzehntelang als Sicherheitszündschnüre bezeichnet worden waren.

Wie die Sprengarbeit als „Kunst“, als Sache der Erfahrung eingeschätzt wurde, sei beispielhaft aus einem älteren Lehrbuch zitiert (Guttmann): „Darum bleibt es bei häufig wechselnden Verhältnissen im Gestein und in der Lage des Sprengstückes eine müßige Sache, die Ladungsmenge berechnen zu wollen. Die Sparsamkeit im Grubenhaushalt und bei der Sprengarbeit überhaupt erfordert es, dass in den gewöhnlichen Fällen der Häuer selbst die ihm nötig scheinende Ladung bestimme, denn es geht selten an, dass ein Ingenieur dies zur besonderen Aufgabe erhalte. Hat dann noch wie es in Bergbauen die Regel ist der Häuer selbst sein Sprengmaterial zu bezahlen, so muss man ihm naturgemäß dessen beliebige Verwendung gestatten. Der verständige Häuer sieht sich sein Gestein wohl an, nimmt bei jedem Schuss Rücksicht auf vorhandene Ablösungen, auf die Richtung des Bohrloches, die „lauten“ Partien und das „Freisein“; allein es trifft sich nur zu oft, dass zwei Häuer über die für einen bestimmten Schuss erforderliche Ladung verschiedener Meinung sind. Daraus folgt gewöhnlich Verschwendung des Sprengstoffes, weil der meist im Akkord tätige Arbeiter lieber stärker ladet, um nicht nachbohren oder „abheben“ zu müssen.“

Die Verwendung von Sprengpulver in der Sprengtechnik hat genau 240 Jahre im Bergbau, aber auch im Tunnel und Stollenbau dominiert. Trotz Unzulänglichkeiten der Handhabung und der ungenügenden Technologie hat das Sprengen mit Schwarzpulver, also die Verwendung chemischer Energie anstelle der jahrtausendelange üblichen Muskelenergie, das Gesicht des damaligen Bergbaus in wirtschaftlicher und technischer Hinsicht verändert und bewegt.

Der Aufschwung des nach dem Dreissigjährigen Kriege darniederliegenden Bergbaus in nahezu allen europäischen Revieren ist in hohem Masse der Sprengarbeit, der Verwendung von Schwarzpulver in industriellem Maßstab zu verdanken. Schwarzpulver spielt heute keine Rolle mehr in der bergmännischen Sprengtechnik. Die Erfindung des Dynamits durch Alfred Nobel und die Erteilung seines Patentes im Jahre 1867 leitete eine bis heute wirkende neue Epoche der Sprengtechnik ein.

Uwe Peise im Mäz 2019